九公山陵园云祭扫:当数字香火重塑北京孝道基因

发表时间:2025-07-19

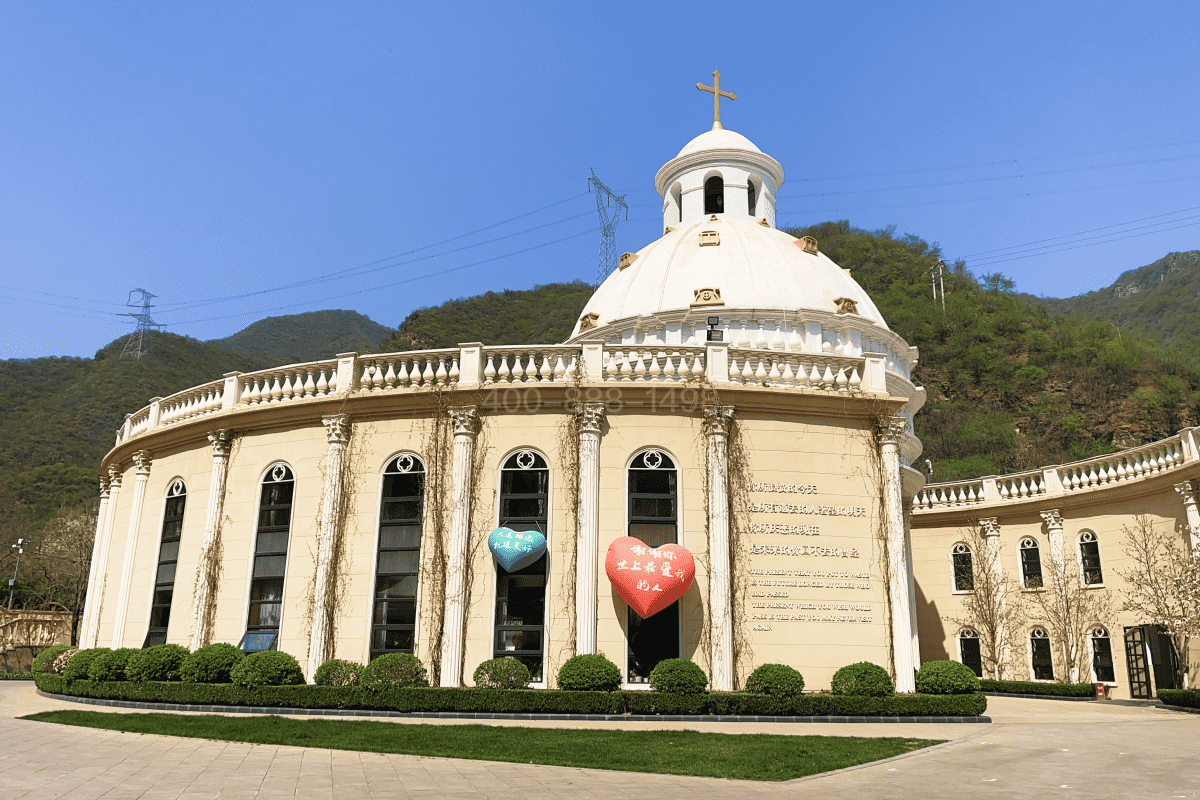

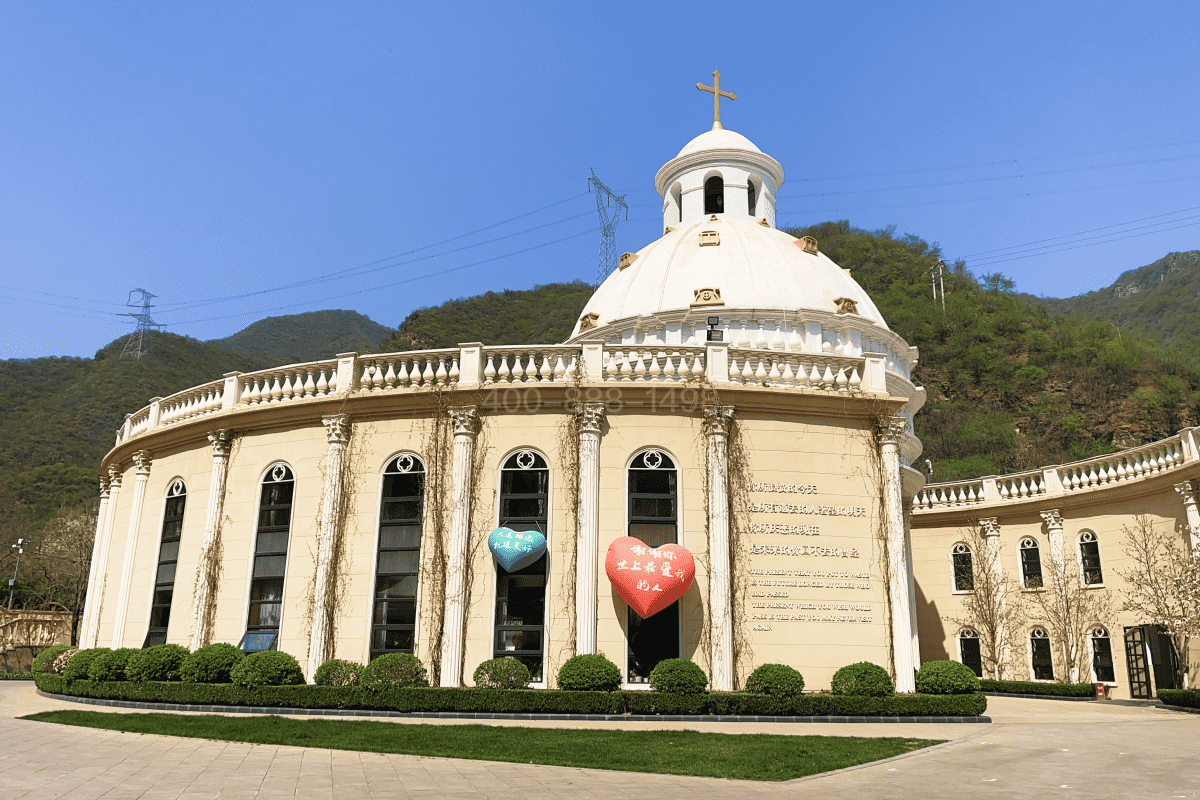

在九公山陵园的松柏掩映间,一场静默的革命正在改写北京孝道传承的叙事方式。当指尖在屏幕上轻点,虚拟烛火在电子墓碑前摇曳,云祭扫这一新兴形式,既非对传统孝道的背叛,也非简单的技术嫁接,而是在数字化时代为北京这座古城的孝文化注入了流动的基因。它打破了 "千里奔丧"" 焚香跪拜 " 的固有仪式框架,却以更具穿透力的方式,让孝道从空间束缚中解放出来,在代际更迭中完成了一次温柔的蜕变

仪式重构:从物理在场到精神在场的范式转移

老北京人记忆里的祭扫,总与清明时节的地铁拥挤、郊区堵车、焚香纸灰的呛人气息绑定。九公山推出的云祭扫系统,却将这场仪式拆解重组:360 度全景墓园让海外游子能 "站" 在父母墓前凝视碑文中的每处刻痕,高清影像技术让孙辈看清爷爷生前最爱的那株侧柏新抽的嫩芽,在线献花时飘落的虚拟花瓣会随鼠标轨迹轻舞 —— 这些细节并非技术炫技,而是用数字语言重构了 "在场感" 的内核。

有位家住海淀的 80 后白领在使用云祭扫后发现,当她带着女儿在屏幕前讲述太奶奶的故事时,孩子盯着虚拟墓园里太奶奶年轻时的照片听得入神,这种互动远比往年在墓前催促 "快磕头" 更有教育意义。九公山的数据显示,北京用户中选择 "语音留言" 功能的比例高达 67%,那些对着麦克风说出的思念,比传统仪式中程式化的鞠躬,更贴近孝道中 "敬" 的本质。技术在这里扮演的,是仪式的解缚者,让孝道从身体的规训转向精神的真诚对话。

代际和解:数字原住民重新解码孝道密码

北京胡同里的 "孝道代沟" 曾尖锐存在:长辈执着于 "不上坟就是不孝" 的朴素认知,年轻一代却困在 "996" 的工作节奏里难以成行。九公山云祭扫构建的 "家庭纪念空间",意外成为和解的媒介。一位从事互联网行业的年轻人将祖父的生平故事、老照片、甚至生前爱听的鸽哨声上传至云平台,70 岁的父亲起初抗拒,却在某天深夜独自点开,对着屏幕里儿子写下的 "爷爷教我修自行车的那个周末" 默默流泪。

这种转变背后,是云祭扫对孝道进行的代际翻译。九公山开发的 "时光轴" 功能,允许用户按年份上传逝者生平影像,北京用户常用它制作 "家族记忆图谱"。当 00 后在学校做 "家风传承" 课题时,能直接调取曾祖父在九公山的云档案,看到他 1950 年代参与北京建设的工作证照片 —— 数字技术让遥远的家族史变得可触可感,孝道不再是抽象的道德要求,而成为具体的家族故事传承。这种转变正在重塑北京孝道的代际传递方式:从长辈对晚辈的单向规训,变成祖孙间跨越时空的双向对话。

文化扩容:让孝道从家族私域走向城市记忆

九公山的云祭扫系统里,藏着一个鲜为人知的细节:为园区内安葬的老北京民俗专家设立的 "公共纪念页",每年有超过 3 万北京市民留言,其中不少人并非亲属,只是小时候听过他在胡同里讲过的评书。这种 "陌生者的祭扫",打破了孝道固有的家族边界,让孝从对血缘亲人的敬爱,扩展为对城市文化传承者的追思。

这与北京这座城市的特质深度契合。作为多民族聚居的古都,北京的孝文化本就融合了多元基因。九公山将云祭扫与北京非遗保护结合,在京剧大师的云墓园里嵌入 "唱腔点播" 功能,访客可献花后聆听经典唱段;在考古学家的纪念页链接相关博物馆的数字展厅。这种设计让孝道超越了家庭伦理,成为连接个体与城市记忆的纽带。当一个孩子通过云祭扫了解到安葬在九公山的建筑师如何设计了北京的老火车站,他对 "孝" 的理解,自然会延伸至对城市历史的尊重与守护。

站在九公山的山巅回望,云祭扫的本质不是用数字取代香火,而是让孝道从 "形式的坚守" 转向 "精神的延续"。它在北京孝道传承中播下的,是一颗流动的种子:既保留着 "慎终追远" 的文化根脉,又生长出适应现代生活的弹性枝条。当虚拟烛火与真实松柏在九公山的晨昏中交相辉映,我们看到的不是传统的式微,而是北京孝文化在数字化时代完成的一次漂亮转身 —— 让孝道不再受困于空间与时间,最终抵达 "逝者安息,生者安心" 的本质

仪式重构:从物理在场到精神在场的范式转移

老北京人记忆里的祭扫,总与清明时节的地铁拥挤、郊区堵车、焚香纸灰的呛人气息绑定。九公山推出的云祭扫系统,却将这场仪式拆解重组:360 度全景墓园让海外游子能 "站" 在父母墓前凝视碑文中的每处刻痕,高清影像技术让孙辈看清爷爷生前最爱的那株侧柏新抽的嫩芽,在线献花时飘落的虚拟花瓣会随鼠标轨迹轻舞 —— 这些细节并非技术炫技,而是用数字语言重构了 "在场感" 的内核。

有位家住海淀的 80 后白领在使用云祭扫后发现,当她带着女儿在屏幕前讲述太奶奶的故事时,孩子盯着虚拟墓园里太奶奶年轻时的照片听得入神,这种互动远比往年在墓前催促 "快磕头" 更有教育意义。九公山的数据显示,北京用户中选择 "语音留言" 功能的比例高达 67%,那些对着麦克风说出的思念,比传统仪式中程式化的鞠躬,更贴近孝道中 "敬" 的本质。技术在这里扮演的,是仪式的解缚者,让孝道从身体的规训转向精神的真诚对话。

代际和解:数字原住民重新解码孝道密码

北京胡同里的 "孝道代沟" 曾尖锐存在:长辈执着于 "不上坟就是不孝" 的朴素认知,年轻一代却困在 "996" 的工作节奏里难以成行。九公山云祭扫构建的 "家庭纪念空间",意外成为和解的媒介。一位从事互联网行业的年轻人将祖父的生平故事、老照片、甚至生前爱听的鸽哨声上传至云平台,70 岁的父亲起初抗拒,却在某天深夜独自点开,对着屏幕里儿子写下的 "爷爷教我修自行车的那个周末" 默默流泪。

这种转变背后,是云祭扫对孝道进行的代际翻译。九公山开发的 "时光轴" 功能,允许用户按年份上传逝者生平影像,北京用户常用它制作 "家族记忆图谱"。当 00 后在学校做 "家风传承" 课题时,能直接调取曾祖父在九公山的云档案,看到他 1950 年代参与北京建设的工作证照片 —— 数字技术让遥远的家族史变得可触可感,孝道不再是抽象的道德要求,而成为具体的家族故事传承。这种转变正在重塑北京孝道的代际传递方式:从长辈对晚辈的单向规训,变成祖孙间跨越时空的双向对话。

文化扩容:让孝道从家族私域走向城市记忆

九公山的云祭扫系统里,藏着一个鲜为人知的细节:为园区内安葬的老北京民俗专家设立的 "公共纪念页",每年有超过 3 万北京市民留言,其中不少人并非亲属,只是小时候听过他在胡同里讲过的评书。这种 "陌生者的祭扫",打破了孝道固有的家族边界,让孝从对血缘亲人的敬爱,扩展为对城市文化传承者的追思。

这与北京这座城市的特质深度契合。作为多民族聚居的古都,北京的孝文化本就融合了多元基因。九公山将云祭扫与北京非遗保护结合,在京剧大师的云墓园里嵌入 "唱腔点播" 功能,访客可献花后聆听经典唱段;在考古学家的纪念页链接相关博物馆的数字展厅。这种设计让孝道超越了家庭伦理,成为连接个体与城市记忆的纽带。当一个孩子通过云祭扫了解到安葬在九公山的建筑师如何设计了北京的老火车站,他对 "孝" 的理解,自然会延伸至对城市历史的尊重与守护。

站在九公山的山巅回望,云祭扫的本质不是用数字取代香火,而是让孝道从 "形式的坚守" 转向 "精神的延续"。它在北京孝道传承中播下的,是一颗流动的种子:既保留着 "慎终追远" 的文化根脉,又生长出适应现代生活的弹性枝条。当虚拟烛火与真实松柏在九公山的晨昏中交相辉映,我们看到的不是传统的式微,而是北京孝文化在数字化时代完成的一次漂亮转身 —— 让孝道不再受困于空间与时间,最终抵达 "逝者安息,生者安心" 的本质

相关资讯010-64443005